Une résidence est pour l’artiste l’équivalent d’un congé sabbatique : une opportunité de quitter temporairement un lieu de travail habituel et de travailler dans un cadre inconnu. Les résidences d’artistes sont généralement parrainées par des communautés, des établissements d’enseignement ou, parfois, des organisations privées. La discipline, la pratique et l'art de l'improvisation sont au cœur de mon travail depuis plus de cinquante ans. Plus récemment, les résidences m'ont offert certaines des opportunités les plus inspirantes et immédiates pour la création d'installations et de performances. |

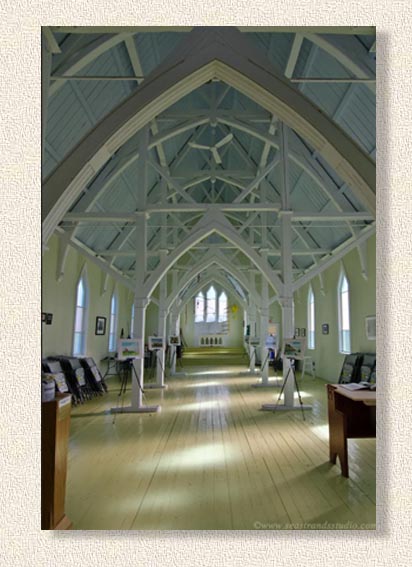

En

2000, l'artiste Vida Simon et son partenaire Jack Stanley m'ont

encouragé à effectuer une résidence de deux semaines à English Harbour,

un village de pêcheurs sur la rive sud-ouest de Fortune Bay, à

Terre-Neuve. Le English Harbour Arts Centre me fournirait une petite

maison dans le village et m’offrait la pièce à l’étage d’une «

poissonnerie » en bord de mer – où les pêcheurs entreposaient leur

matériel – comme espace de travail et d’exposition. Le Centre des Arts

lui-même était une ancienne église finement rénovée et serait

disponible comme salle de spectacle.

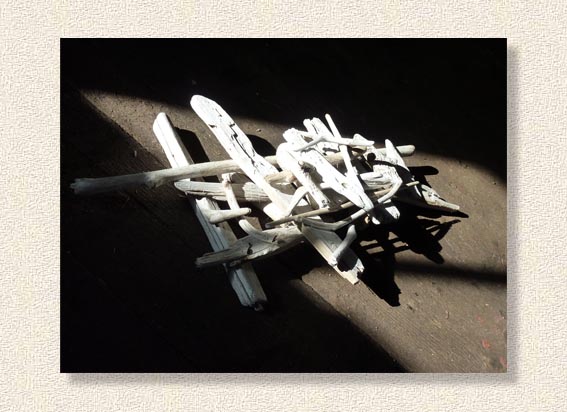

Je suis arrivé à Terre-Neuve sans aucune idée de ce que je pourrais trouver ou faire, et sans autre matériel que de l'encre, de la craie et un rouleau de papier de riz. Le rez-de-chaussée de la poissonnerie était rempli de matériel de pêche ; les fenêtres de l'étage n'avaient pas été lavées depuis des décennies et la structure n'avait jamais été raccordée à l'électricité. J'étais déjà excité.  Pendant la première semaine, j'ai erré sur le rivage, m'arrêtant pour ramasser du bois flotté ici et là et y ajoutant des détritus de fer rouillés et rejetés par des travaux de pêche effectués il y a longtemps. J'ai commencé à tomber amoureux de chaque pièce – une sorte d'habitude chez moi – et je les ai ramenées à la « galerie » à l'étage, où je passais des heures à découvrir l'espace, les objets trouvés et à lire de la poésie terre-neuvienne. Au fil des jours, je prenais le temps de m'asseoir dehors et de capturer les nuages qui passaient avec des lavis d'encre sur papier. Je n'avais jamais entrepris une quelconque installation, mais au cours de la deuxième semaine, j'ai progressivement assemblé ces délicates découvertes en petites sculptures. J'ai dessiné à la craie les murs d'enceinte avec des mots qui me venaient à l'esprit à cet endroit, j'ai accroché des nuages de pierre au plafond et j'ai écrit sur les contremarches montantes de l'escalier en bois « et nous aussi, nous allons et venons comme les nuages ».  À la fin de ce qui est devenu « La Maison des nuages et autres éphémères », le Centre des Arts a installé des affiches et environ une douzaine de personnes se sont présentées pour une « ouverture » dans le Centre des Arts lui-même.  Je suis rentré chez moi, laissant l'installation en place pour que d'autres puissent s'en charger au cours des semaines à venir. J'étais de retour il y a environ un mois lorsque Stan Dragland m'a contacté pour m'annoncer ce qu'il disait être une triste nouvelle. « Une tempête a emporté toute la poissonnerie dans l’eau », m’a-t-il dit. "Merci, Stan," j'ai éclaté de rire. "Je ne peux tout simplement pas imaginer une nouvelle plus parfaite." |

| Peu

de temps après la mort de mon défunt mari Richard, un ami proche m'a

présenté Csaba et Suzanne Kiss, qui avaient rénové une synagogue

désacralisée dans la ville de Samorin, en Slovaquie, et qui géraient

désormais une petite galerie d'art dans ce qui semblait être un espace

remarquable. Le couple m'a invité à entreprendre une résidence qu'ils

parraineraient. J’ai écrit pour exprimer ma gratitude et ma principale

préoccupation : étant donné les récents événements de ma vie, je ne

pouvais pas garantir qu’en deux semaines et demie j’achèverais

n’importe quel art. J’ai été impressionné par le fait qu’ils n’étaient

pas perturbés par cette perspective. «Nous sommes le catalyseur», m'ont-ils rassuré. « Vous êtes l’artiste. Qui sait ce qui peut arriver ? « Tout sera question de maison », ai-je dit à mes amis. «Je quitte la maison pour revenir chez moi.» En mai 2013, j'ai pris l'avion pour Vienne et pris un bus pour Samorin, une ville d'environ 12 000 habitants. Les aimables Csaba et Suzanne parlaient anglais et m'ont hébergé dans une extension de leur maison. L'ancienne synagogue elle-même se trouvait presque à côté, construite au début du XXe siècle et abandonnée lorsque l'Holocauste a dévasté la communauté juive européenne. Depuis, peut-être à l’initiative de Suzanne en tant que bouddhiste pratiquante, le Dalaï Lama y était resté. L'intérieur a conservé des inscriptions hébraïques sur les murs de pierre et des symboles tibétains ont été appliqués au plafond. Le sol était en béton. À un moment donné de mon séjour, j'ai appris que j'étais un invité de la At Home Gallery, un nom qui confirmait ce qu'elle avait été et ce qu'elle serait pour moi. J'ai choisi de peupler cet endroit calme et tranquille de petites maisons que j'ai construites dans l'espace lui-même à partir de mon rouleau de papier de riz et de matériaux trouvés dans un équivalent slovaque d'un magasin à un dollar.

|

En

2013, l'artiste cubain Tomas Aquilino m'a mis en relation avec d'autres

artistes cubains. J'ai pris l'avion pour La Havane depuis Montréal.

J’arrive sans plan, sans savoir où je vais travailler ni quel sera ce travail. J'ai mon rouleau de papier de riz, mon encre noire, de la craie. Je suis accueilli par Tomas, poète et galeriste, « ami d’un ami », qui m’a aménagé un logement dans une « casa particular ». Avec le temps, il devient un véritable ami : un guide, un traducteur et un assistant. Il aménage un atelier et un espace d'exposition à mon usage et me présente plusieurs artistes décalés, passionnés et dévoués qui, bien que financièrement et matériellement compromis, se consacrent à la création artistique, quelles que soient les limites et les difficultés qu'ils rencontrent. Le « studio » est aussi dépouillé que tout ce que j’aurais pu imaginer : une pièce sans porte au sommet d’un escalier en ruine. De la peinture écaillée, un frigo rouillé, un sol en ciment sale, une petite table en métal, une lampe fluorescente, une fenêtre à lamelles par où monte l'air pollué et le bruit de la rue en contrebas. Sur le trottoir, des hommes jouent aux dominos sur une table pliante. Un vendeur de glaces pousse son chariot et enregistre une musique de cirque appelant les enfants autour. En bas, une pièce sans fenêtre avec un seau – notre source d’eau en cas de besoin. Tout m'est inconnu : la langue, la pauvreté, la chaleur, l'air chargé de diesel. Je me promène dans les rues, regarde, admire et m’ouvre lentement à une sorte de beauté comme je n’en ai jamais connue. Il y a une détérioration généralisée, une décomposition de tout : les bâtiments, les rues, les cours, les escaliers, les fissures. Câblage électrique suspendu et dangereux. Linge étalé sur corde pour sécher à l'air libre. Des équipes d’hommes entraient et sortaient des portes, pulvérisant des nuages bleus de poison contre les moustiques. Les vendeurs appellent et répètent des chansons : ail, bananes, cigares, coca cola. Un groupe de jeunes filles se pressent dans leur école à classe unique, dos à la porte ouverte au niveau de la rue. J'achète dix pieds de ficelle - autant de longueurs que possible - auprès d'un vendeur de bric et de broc dont le magasin a la taille d'un placard, avec des étagères de bricolage contenant tout le stock sur lequel elle peut mettre la main. Je suis presque submergé par les odeurs, la foule, les voitures, les chiens, l'état de délabrement, et pourtant, et encore . . . Quelque chose commence à prendre forme. Je marche, j'absorbe, puis je retourne dans cette pièce vide jour après jour. Je continue de ramasser des papiers, d'écrire dessus avec de l'encre noire, de les déchirer et de les déchirer en morceaux : bords déchirés, accumulation de formes aléatoires. Chaque matin, je lis la poésie des poètes révolutionnaires cubains à partir d’un livre traduit que je trouve dans une librairie d’occasion, leurs lignes résonnant dans mon esprit. Tomas essaie de m'apprendre l'espagnol et m'invite à écrire à la craie sur les murs rouges et verts d'un repaire d'artistes. Quelqu'un apporte une échelle. Je monte et descends, écrivant en espagnol et en anglais – des mots entendus, vus, prononcés autour de moi au fil des jours.  Un policier passe plusieurs minutes à scruter le processus, soupçonnant que je puisse être motivé politiquement, que mes paroles puissent faire allusion à une révolution ou à une réécriture de l'histoire révolutionnaire. De jeunes adolescents rient et pointent du doigt, excités par les pitreries inattendues et publiques de cette femme artiste. Le jour arrive où le travail est terminé et prêt à recevoir le bouche-à-oreille du public. Omar, le peintre pauvre qui travaille en bas et qui m'a si généreusement fait place, monte les escaliers pour voir ce qui s'est passé. Sur son chemin, il croise d'autres écrits : des mots à la craie sur les murs écaillés du hall et de l'escalier annoncent le titre de l'installation qu'il s'apprête à voir dans nos deux langues : La Havane : une poésie en ruines/Una Poesie in Ruinas. J'attends en haut. L’entrée par la seule porte de la pièce est devenue une fenêtre par laquelle il peut regarder l’espace au-delà.   Omar se positionne et regarde par l'ouverture. Les papiers bougent légèrement sous la chaleur.  Ses yeux se remplissent de larmes. Je l'entends parler. "C'est ma Havane", dit-il. |